保護耳朵 活用最新科技 改善長者聽力 減認知障礙風險

香港約三分之一的65歲長者有明顯聽力退化,影響個人生活,更引發心理健康問題、社交退縮,甚至增加認知障礙症風險達5倍之多,聽力損失與認知障礙症的關係不容小覷。

聽力損失由多種原因造成,透過定期檢查,有助追蹤狀況,即使微小變化也能及時掌握,處理潛在聽力問題,透過現代科技幫助患者,降低聽力損失所帶來的認知障礙風險。

認知障礙症是一種大腦和日常功能逐漸衰退的疾病,主要涉及認知功能喪失,包括思考、記憶、推理及語言能力等,有些患者甚至無法控制個人情緒,個性也可能發生轉變,從最輕微影響基本能力(如記憶),到最嚴重的階段,患者需要完全仰賴他人,進行日常活動。

醫學雜誌《刺針》(The Lancet)早前發表了一篇關於認知障礙症預防、介入與照護的研究,列舉12項風險因子,包括教育程度較低、聽力損失、創傷性腦傷、高血壓、酗酒、肥胖症、吸煙、抑鬱症、社交隔離、缺乏運動、空氣污染與糖尿病,將近40%的失智症都與這些因素有關(另外60%為風險因子不明),其中,聽力損失佔最大風險,約有8%。

另有一項研究指出,罹患認知障礙症的風險會隨着聽損程度愈嚴重而增加,輕度、中度與重度聽損者罹患的風險,分別是正常聽力者的1.27、3.00與4.94倍,由此可見,聽力損失與認知障礙症的關係不容小覷;聽力損失會使大腦組織萎縮,影響一個人大腦的結構與功能,透過定期檢查,有助於追蹤聽力狀況,掌握微小變化,並處理潛在的聽力問題,進而降低患上認知障礙的風險。

六大常見成因

耳朵包括耳道、耳膜、中耳聽小骨和內耳耳蝸。聽力損失發生於單耳或雙耳,程度從輕微至完全失聰,醫學上主要分為以下四類:一、傳導性聽損:主要成因是外耳或中耳結構異常,阻礙聲音傳導至內耳;二、感音神經性聽損:內耳毛細胞或聽神經受損,多為不可逆傷害;三、混合性聽損:同時存在傳導性與感音神經性問題,例如長期中耳炎患者合併內耳退化;四、中樞性聽損:大腦聽覺處理區域受損,常見於腦中風、頭部創傷或神經退化疾病。

而聽力受損的六大常見成因包括:

一、自然老化(老年性聽損):耳蝸毛細胞隨年齡逐漸退化,高頻聽力如鳥鳴、電話鈴聲最先受影響。65歲以上人士35%有聽力問題,75歲以上升至50%。

二、噪音傷害:長期暴露於85分貝(相當於繁忙街道)以上環境,即可能造成損傷。例如建築工人在沒聽力保護情況下每日接觸90至100分貝,10年後聽損風險增加3倍;年輕人使用耳機音量過大(超過70%最大音量)並連續使用1小時,即可能傷害內耳。

三、疾病與藥物副作用:例如感染性疾病麻疹、腮腺炎、腦膜炎等病毒可能侵害聽神經;慢性病例如糖尿病,因微血管病變影響內耳供血,聽損風險比常人高兩倍;藥物副作用例如耳毒性藥物包括某些抗生素、利尿劑、高劑量阿斯匹靈等,也會導致聽力損失。

四、外力創傷:意外例如頭部遭受撞擊,可能導致鼓膜破裂、聽小骨脫位,甚至內耳出血。

五、遺傳因素:約50%兒童聽損案例與遺傳基因突變有關,如「GJB2基因」缺陷。

六、環境與生活方式:例如吸煙習慣,因尼古丁會導致血管收縮,減少內耳血流供應會導致聽力損失。

助聽器優缺點

針對聽力受損患者,現時有不少解決方案,最常見是氣導式助聽器,透過麥克風接收聲音,經數位處理後放大並傳至耳道,適用於輕度至中度聽力損失,但無法有效區分語音與噪音,在吵雜環境中效果較差,不適合中耳嚴重受損(如慢性中耳炎、耳膜穿孔)或耳道閉鎖者。

人工耳蝸是一種電子裝置,透過手術植入內耳,直接刺激聽神經,對象為雙耳極重度聽損,且氣導式助聽器效果不佳者,但聽損者聽神經必須功能正常(需術前評估),可大幅改善嚴重聽損者的語言理解能力,尤其對先天性聽損兒童效果顯著,缺點是需要進行全身麻醉手術,可能引發感染、面神經損傷等。

第三種是手術骨導植入式助聽器,透過植入顱骨振動器傳遞聲音,需將鈦金屬螺釘植入,適用對象為傳導性或混合性聽損患者,透過外部聲音處理器接收聲波,植入式振動器產生機械振動,將聲音傳至內耳,繞過外耳與中耳,直接刺激耳蝸,缺點同樣是手術風險,植入部位可能感染或皮膚增生,需長期護理;振動器可能造成頭皮不適,且外部裝置明顯。

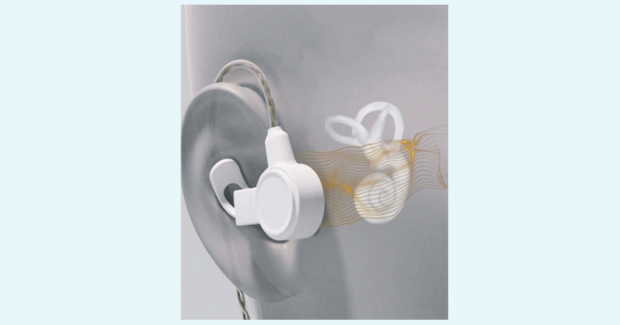

隨着科技進步,最新的介質傳導技術,透過單一助聽裝置,毋須入侵性手術,結合金屬與塑膠共振特性,直接將聲音(未經放大的原始聲音)傳至內耳,避開受損的中耳或耳膜,減少不適與背景噪音,適用於輕度至重度各類聽損(含傳導性與混合性),提供雙耳平衡的聆聽體驗。

撰文:彭繼茂醫生_急症科專科醫生、家庭醫學、名譽臨床助理教授(香港大學)

[信健康] 聽力損失增認知障礙風險,專科資訊派用場!【更多健康資訊:health.hkej.com】