全球個案飆升 增加感染風險 了解病媒蚊習性 防四大蚊傳疾病

酷暑高溫多雨的天氣,有利蚊蟲滋生及傳播蚊傳疾病。醫院管理局傳染病中心醫務總監陳文俊醫生提醒,登革熱、瘧疾、日本腦炎,以及全球感染個案急升的基孔肯雅熱,均是重大威脅,因為本港有可傳播這些疾病的病媒蚊,加上出入境人流頻繁,出現感染個案的風險高,市民絕不能掉以輕心。蚊小禍大,被蚊叮後若發高燒、出疹、關節疼痛等已是感染疾病徵兆,患者應盡快求醫,並將活動行程細節告知醫護人員,有助及早診斷及治療。

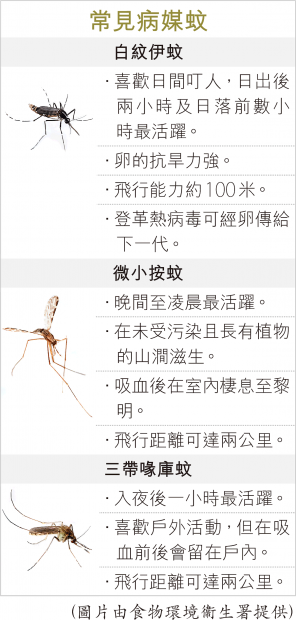

蚊傳疾病是以蚊為媒介傳播的疾病,病媒蚊叮咬感染患者後,其唾液會帶有病原體(即病毒、細菌或寄生蟲),當再叮咬其他人時,便有機會將病原體傳播。陳文俊醫生表示,本港有逾70種蚊子,常見的白紋伊蚊、微小按蚊及三帶喙庫蚊【見表】均是病媒蚊。

近期,全球的基孔肯雅熱感染數字急增,香港亦已出現今年首宗輸入個案。本港普遍存在的白紋伊蚊可傳播基孔肯雅熱,潛伏期2至12天,常見症狀有發燒、關節疼痛、出紅疹、頭痛、惡心、疲倦和肌肉疼痛,一般持續數天,嚴重症狀及死亡則十分罕見。在偶爾情況下,基孔肯雅熱病毒可引起眼、心臟及神經的嚴重併發症,新生兒、年長人士及長期病患者出現重症的風險較高。

面對基孔肯雅熱的威脅,公立醫院採取早發現、早檢測、早治療的策略應對,已提醒急症室及門診醫護人員提高警覺,加強監察及嚴格執行病人篩查機制。當發現懷疑個案,醫護人員會盡快安排病人進行化驗以作診斷。陳醫生說:「目前沒有特定抗病毒藥物治療基孔肯雅熱,醫護會安排確診病人在無蚊環境下接受紓緩症狀的治療。」

蚊小禍大 登革熱成風土病

過去20年,全球發病率顯著上升的登革熱,已成為過百個國家的風土病,包括泰國、馬來西亞、新加坡等港人熱門旅遊地。本港常見的白紋伊蚊可傳播登革熱,此病毒有4種血清型,潛伏期3至14天,常見病徵有高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、惡心、嘔吐、淋巴結腫脹及出疹,以支援性治療及紓緩症狀為主。陳醫生稱:「首次感染登革熱的病情一般較輕,不過第二次感染其他血清型病毒時,併發重症登革熱的風險較高,可引致出血、血液循環系統衰竭、休克甚至死亡。」

至於瘧疾,病徵會因應不同的致病瘧原蟲種類而有所不同,患者通常在受感染的瘧蚊(又稱按蚊)叮咬7至30天後出現病徵,但其潛伏期可達數月或以上。常見病徵有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和疲倦、咳嗽、嘔吐、腹瀉,併發症則有貧血、痙攣、器官衰竭及昏迷等。陳醫生提醒,現時有藥物能有效預防及治療瘧疾,如市民需前往瘧疾流行的地區,應在出發前最少6星期諮詢醫生意見,以採取適當預防措施及服用預防藥物。

日本腦炎死亡率30%

傳播日本腦炎的主要病媒蚊是庫蚊,尤其三帶喙庫蚊,潛伏期4至14天。大多數患者沒明顯病徵,惟病情嚴重者會在短時間內出現高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、抽搐、痙攣性癱瘓等症狀,死亡率高達30%。由於無針對性治療方法,醫生會施以支援性治療,即使康復,也有20%至30%人出現永久性智力、行為或神經系統問題。

有效防蚊,必須了解蚊的習性和做足防蚊措施,包括於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺(DEET)成份的昆蟲驅避劑,定時清理周遭環境的積水以防蚊子滋生。市民亦應盡量避免到爆發蚊傳疾病的地區,若必要前往,應住宿在有空調或裝有防蚊網的地方。

蚊子容易被某些氣味吸引,因此使用無香味的產品有助降低被蚊叮的風險。如同時使用驅蚊劑及防曬液,應先塗防曬液再塗上驅蚊劑。一旦被蚊叮後出現病徵,應盡快求醫,並將活動行程細節告知醫護人員。

撰文 : 醫院管理局

[信健康] 蚊患傳播風險高,醫療資訊要留意!【更多健康資訊:health.hkej.com】